近日,我院纳米所张海娇研究员团队在材料领域的国际知名期刊《Advanced Functional Materials》上分别发表题为“Bacteria-derived carbon composite anode for highly durable lithium-ion storage enabled by heteroatom doping and pore construction”和“Biomimetics-driven design of micron-sized SiO composites for high-performance lithium-ion batteries”的研究论文。上海大学均为第一通讯单位。

研究成果一:

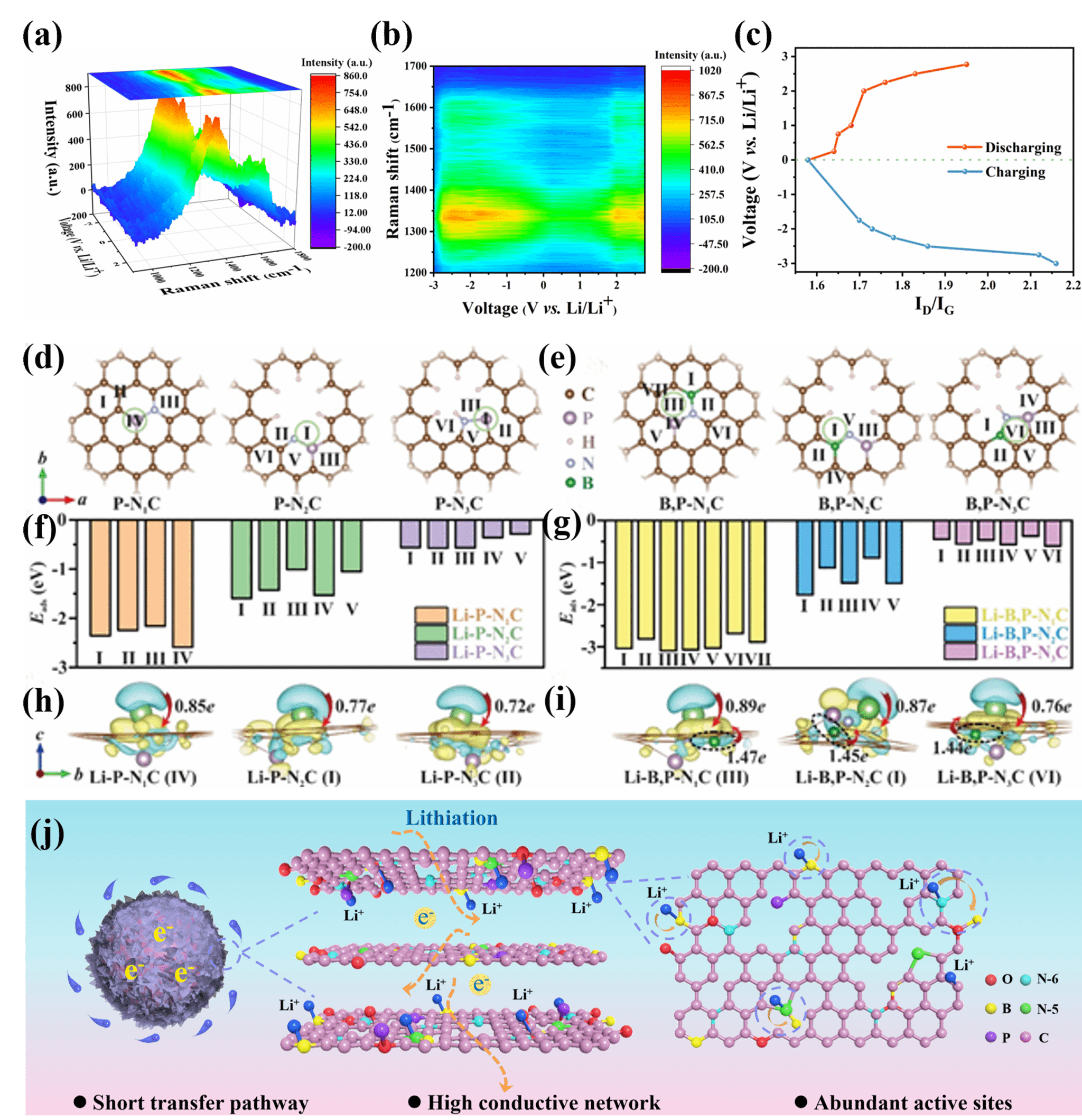

细菌衍生的碳材料由于其低成本和良好的可持续性,在储能应用中显示出诱人的潜力。然而,其内在缺陷少、传输动力学慢和容量低等问题成为制约其发展的主要瓶颈。研究工作通过将生物质、多孔结构和杂原子掺杂等优势集于一体,获得了用于高性能锂离子存储的低成本金黄色葡萄球菌衍生碳复合材料(BNMC/SAC)。理论和实验结果表明,介孔结构的引入能够有效缩短锂离子的传输路径,从而显著改善电极材料的传输动力学;高含量的B、N以及少量P原子的共掺杂,增加了所得复合纳米材料的结构缺陷,为锂离子存储提供了大量的活性位点,进而有效提升了锂离子的存储能力。重要的是,B掺杂还能够促进富含无机LiF、薄而均匀的SEI膜的形成,有效优化电极的界面稳定性。这些特性赋予了该电极材料优异的电化学储锂性能。该研究为低成本、高性能碳基电极材料的研发提供了可行的策略。上海大学硕士研究生孙洁为本文第一作者,张海娇研究员为通讯作者。

研究成果二:

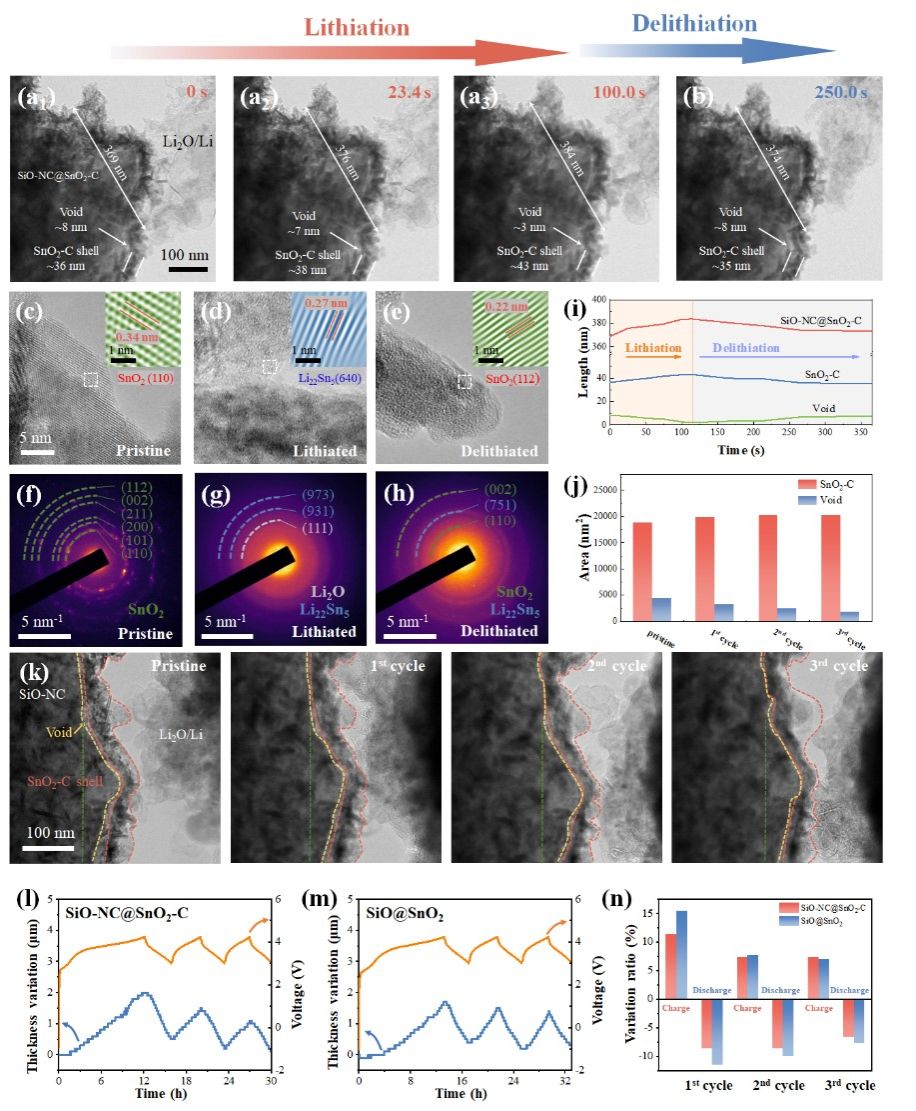

微米SiO材料由于其高理论容量和低成本,在锂离子电池中引起了广泛关注。然而,该材料体积变化大和导电性低严重阻碍了其商业的应用。通过结合理论预测和仿生驱动的设计理念,作者采用简单的一锅水热法,成功制备了类叶绿体结构的SiO@氮掺杂碳-碳包覆SnO₂复合材料。所得复合材料在0.2 A g⁻¹电流密度下经过160次循环后仍然表现出1209 mA h g⁻¹的高可逆锂离子存储容量。原位电镜和横截面扫描图像表明,复合材料中原位形成的空腔、柔性的碳中间层和葡萄糖衍生的碳外层共同发挥了关键作用,有效缓解了体积膨胀并提高了电极材料的结构稳定性。此外,所得复合材料在锂离子全电池应用中也表现出优异的可逆容量。该仿生设计理念为其他高性能电极材料的设计也提供了新的思路和参考。张海娇研究员、吴明红院士和厦门大学张桥保教授为本文通讯作者。

以上工作与澳大利亚昆士兰科技大学、厦门大学合作完成,并获得了上海市科委科技创新行动计划和国家/教育部/上海市重点实验室开放课题等的资助和支持。

论文链接:

1. https://doi.org/10.1002/adfm.202500154

2. https://doi.org/10.1002/adfm.202422743