在“五一”国际劳动节这个属于奋斗者的节日里,我校20余名本科生和4名研究生以一场特殊的社会实践活动,向所有劳动者致敬,用脚步丈量责任,用双手感悟成长。

从课堂走向社会,从书本走向实践,他们走进农场、田间,在劳动中体会“一粥一饭,当思来处不易”的艰辛,在科研中领悟“半丝半缕,恒念物力维艰”的真谛。这不仅是一次实践,更是一堂生动的青春思政课——劳动精神,正在新时代青年的汗水中熠熠生辉。

part 1 菽麦千重浪——从课堂到田野的认识飞越

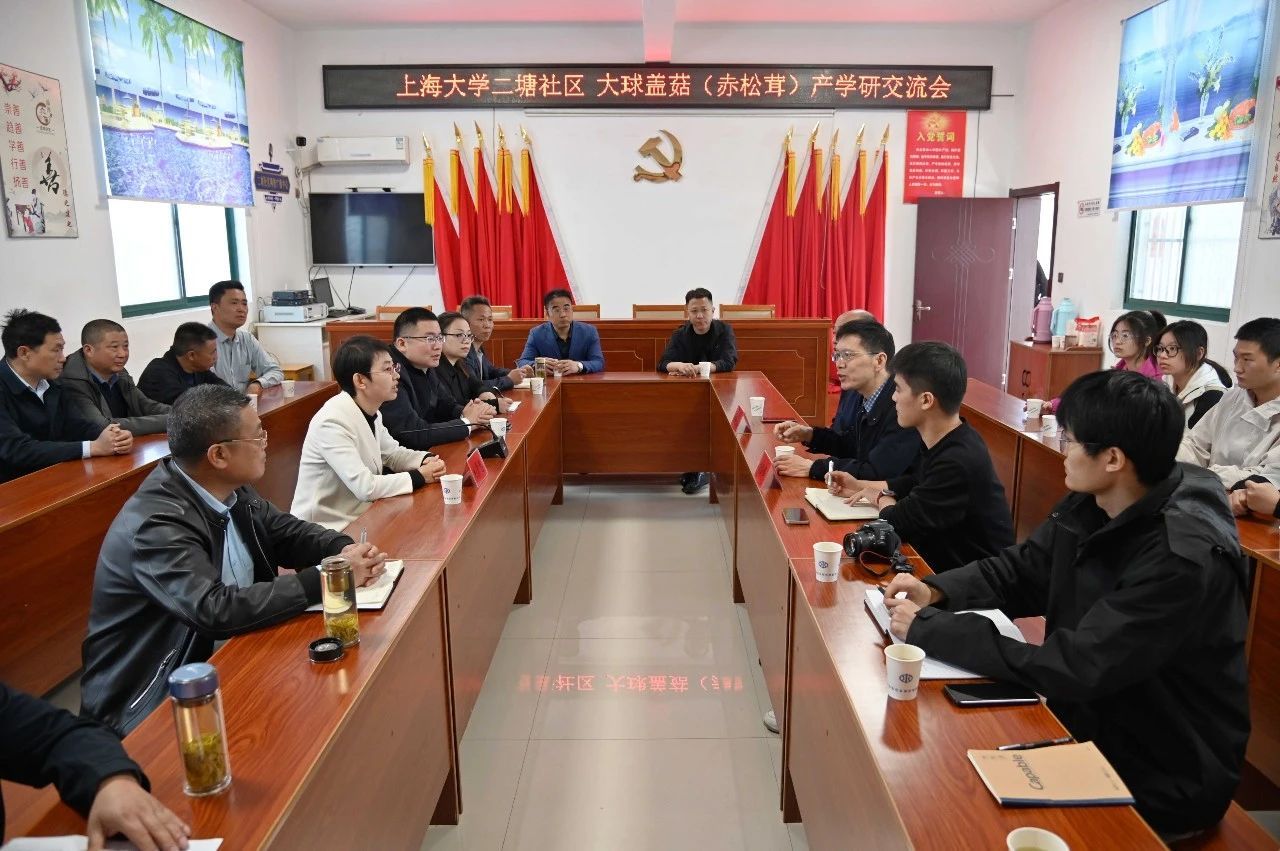

到泰州“教授农场”后,同学们受到姜堰区梁徐街道毛贤惠书记和梁徐二塘社区申太国书记等领导热情地接待,举办了“上海大学与二塘社区大球盖菇(赤松茸)产学研交流会”。胡雪峰老师首先介绍了与二塘社区合作,共建二塘“教授农场”的情况。毛书记感谢我校科技成果在二塘落地,希望以大球盖菇试点示范为契机,打造多种食用菌生产的特色农业,协同发展旅游观光,为农民创利,把二塘打造成具有特色的示范村。

交流会结束后,同学们进入菌菇栽培大棚。只见地上松软的基料上,长满了一个个酒红色的菌菇,正是赤松茸。同学们一边采摘菌菇,一边听胡老师讲解。胡老师说:“赤松茸是真菌生物,并非植物,更不是动物。你说它是植物吧,它不进行光合作用,靠吃秸秆、木屑谋生;你讲它是动物吧,它不长腿,不会跑路”。赤松茸腐解秸秆,长出鲜美菌菇,变废为宝。

春风掠过连片麦苗,掀起层层碧浪。午后,同学们来到“教授农场”种养结合基地,麦田边,鸭群在奔涌、嬉闹。待水稻插秧后,鸭群将入水田栖息生活,诠释“以禽治虫、以禽抑草”的生物防控理念。同学们目睹了绿色、健康、无污染生态农业。

part 2 归来秉烛行——双线并进的火热实习

泰州研学归来后,同学们本科大作业项目组分成科研小组和新媒体传播小组,满腔热情地投入科技和新媒体节目制作实践。

科研小组带着从泰州基地采集的土壤样本,连夜进驻实验室。在研究生指导下,同学们每天晚上都来实验室参与菌菇栽培试验。从准备稻草基料开始,调制石灰水浸泡,再接种菌丝。一切准备好后,还要安排后续浇水事宜,持续关注菌丝生长。所有人的心血,汇聚于静静生长的菌丝上。

新媒体传播小组早已展开策划,开始短视频创作和发布。组内密切分工,形成策划——内容创意——拍摄——剪辑的合作模式。团队成员目前已经完成多个视频的制作,以及众多内容策划。近期还将采访著名专家。目前,新媒体传播小组创作的视频,在“教授农场”的官方微信视频号和抖音号一经发布,就迅速达到2000+的流量,社会影响很大,收到不少好评。

结语

暮春的晚风轻拂着校园,实验室的灯光依然闪亮,属于科技人的耕耘永不停歇。

经济学院石瑞瑾同学说:“第一次参加跨学院的联合大作业项目,身为经济学院的学生尝试打破学科壁垒,走进环化学院,走进实验室,结识不同专业的朋友,了解农业,观测和学习菌菇栽培,一下感受到多学科碰撞的神奇魅力。一直觉得生物、农业好像离我很远,这次的实践让我发现,如果愿意去尝试,其实科研就在我们身边。我们还可以近距离去观察,去领略,并带着自己的专业视角去记录。”

未来,同学们将持续为我校农业科技和创新创业注入新的活力。当科技赋能的种子落入沃土,这些躬身实践的青年,终将成为破土而出的新苗,以青春智慧续写强农兴国的时代篇章。

供稿丨刘诗缘(文学院)

图片和视频丨周枫(钱伟长学院)

石瑞瑾(经济学院) 刘诗缘(文学院)

编辑丨上海大学环化学院新媒体中心 曹乐